什么是精益看板

精益看板(Lean Kanban)中,精益指精益思想实践理论,看板指可视化的板和其所对应的看板方法。精益看板可以定义为以精益思想为实践理论的可视化看板方法。

精益思想的由来

精益思想源自日本丰田发明的精益生产方式。

二战结束不久,汽车工业中统治世界的生产模式以福特生产方式为代表,通过大批量、少品种的流水线形式生产产品。在当时,大批量生产方式即代表了先进的管理思想与方法,大量专用设备、专业化的大批量生产是降低成本与提高生产率的主要方式。

与处于绝对优势的美国汽车工业相比,日本的汽车工业处于初级阶段,丰田公司从成立到 1950 年的十几年间,总产量甚至不及福特公司 1950 年平均一天的产量。汽车工业是当时日本经济倍增计划的重点发展产业,日本为此派出了大量人员前往美国考察。丰田公司在参观美国的几大汽车厂之后发现,采用大批量生产方式降低成本仍有进一步改进的空间,而且日本企业还面临需求不足与技术落后等严重问题。由于战后日本国内的资金严重不足,也难有大量的资金投入以保证日本国内的汽车生产达到有竞争力的规模,在日本进行大批量、少品种的生产是不可取的,应考虑一种更适合日本市场需求的生产组织策略。

以大野耐一等人为代表的精益生产创始者们,在不断探索之后,终于找到了一套适合日本国情的汽车生产方式,逐步创立了独特的多品种、小批量、高质量和低消耗的精益生产方法。1973 年石油危机爆发,市场环境发生变化,大批量生产的弱点日趋明显,而丰田公司的业绩却开始上升,精益生产方式开始为世人瞩目。20 世纪90 年代,美国进行一系列对精益生产的研究和实践。这其中包括美国军方 1993 年出台的美国 “国防制造企业战略” “精益航空计划” 等政府指令性的活动。除了汽车行业,有更多的美国企业如波音、洛克希德马丁、普惠等投入实施精益生产的大潮中来。在这个过程中,日本人提供了基本的思考和方法,以出色的实践证明了精益生产的强大生命力;美国学者的研究、美国企业乃至美国政府的研究和实践,则证明了精益思想在世界上的普遍意义,并升华为新一代生产哲理。

1990 年,James P.Womack 等几位教授提炼并总结了丰田的实践,出版《改变世界的机器:精益生产之道》一书,该书以汽车工业为例,把丰田生产方式定名为精益生产,并对其管理思想的特点与内涵进行详细描述。这本书首次介绍了精益生产方式的产生和发展,预示了精益生产方式将对世界政治和经济局势产生深远影响。精益生产方式的概念开始为世人所认识和效仿,直至今日,它仍然是最先进的制造生产方式,是制造业共同追求的目标。1996 年,James P.Womack 和 Daniel T.Jones 合著的《精益思想》一书问世,进一步从理论的高度归纳了精益生产中包含的新的管理思维,并将精益方式扩大到制造业以外的领域,尤其是第三产业。把精益生产方法外延到企业活动的各个方面,不再局限于生产领域,从而促使管理人员重新思考企业流程,消灭浪费,创造价值。这本书把精益生产方式由经验变为思想理论,加速了这种新的生产方式的全球传播和实践。

精益思想的核心是以越来越少的投入,包括较少的人力、较少的设备、较短的时间和较小的场地,创造出尽可能多的价值;同时也越来越接近用户,提供他们确实需要的东西。

精确地定义价值是精益思想的第一步。确定每个产品(或在某些情况下确定每一产品系列)的全部价值流是精益思想的第二步。第三步是要使保留下来的、创造价值的各个步骤流动起来,使需要若干天才能办完的部分手续,在几小时内办完;使传统的物资生产完成时间由几个月或几周缩短到几天或几分钟。第四步是及时跟上不断变化的顾客需求,因为一旦具备了在用户真正需要的时候就能设计、安排生产和制造产品的能力,就意味着可以抛开销售,直接按用户告知的实际要求进行生产。按用户需要拉动产品,而不是把用户不想要的产品硬推给用户。

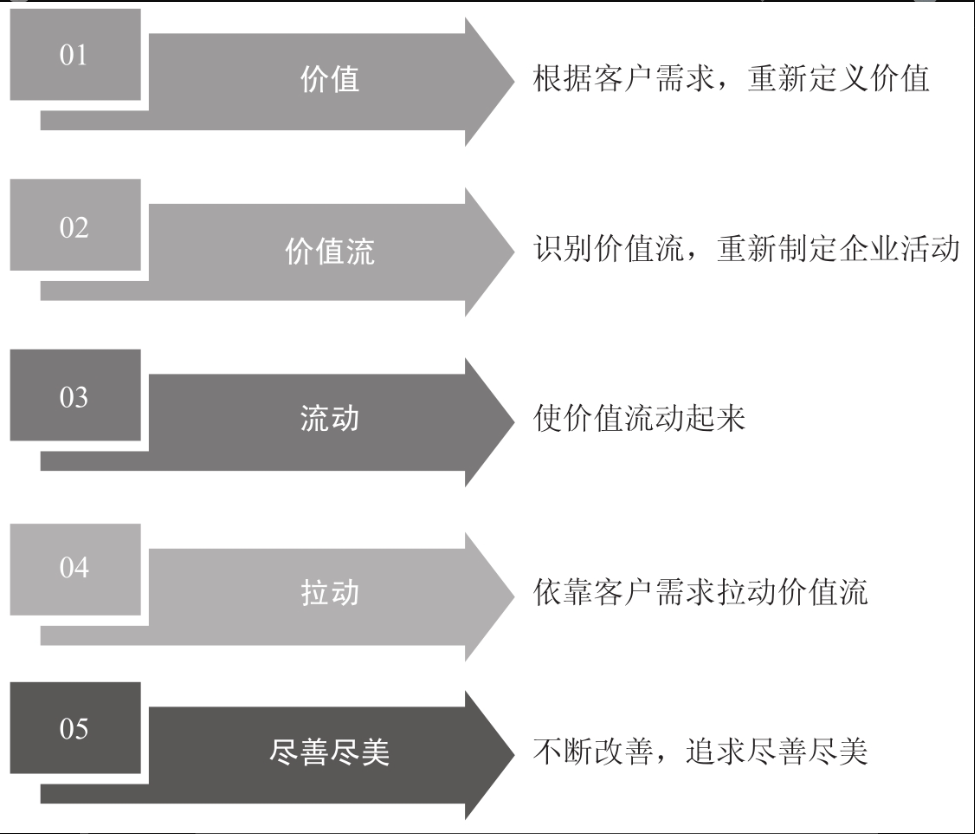

无论是丰田生产方式,还是后来的精益生产,都是从技术的改变和技术的可行性开始的。过程所呈现的精益思想则是丰田生产方式的基础。通过《精益思想》一书所提炼出的精益管理五原则,我们可以对精益思想有整体的认识,如图7-1所示。

看板方法的由来

看板的概念同样源自日本丰田,是丰田生产方式的核心工具。看板是丰田公司从超市的运行机制中得到的启示,作为一种生产、运送指令的传递工具。看板作为丰田生产方式的核心工具,其目的是在生产的每个阶段以最佳方式控制和管理工作和库存。借助看板,丰田实现了灵活高效的即时生产控制系统,可有效提高生产率,同时降低原材料、半成品和成品的库存成本。

看板使工作流程和工作事项可视化,直观地展示经过流程的实际工作,通过看板识别工作过程中的潜在瓶颈并进行修复,保障工作以最佳速度推进。

虽然看板是在工业制造领域引入的,但看板的方法同样适应于其他领域。

2004年,David J.Anderson首次将这一概念应用于IT、软件开发和知识工作领域。David J.Anderson是软件开发中应用看板的先行者,通过不断完善与实践,形成了看板开发方法。2010年David J.Anderson在《看板方法:科技企业渐进变革成功之道》一书中,详细介绍了看板方法的价值、原则和实践。

看板方法脱胎于丰田生产方式和约束理论,是精益思想方法的进一步应用延伸。它将软件开发过程视为一种价值流,并且相信拉动式的管理能产生更好的结果。它通过限制在制品的数量等一系列简单可行的技巧,发现并缓解了软件开发过程中的压力和瓶颈,提高了生产效率。